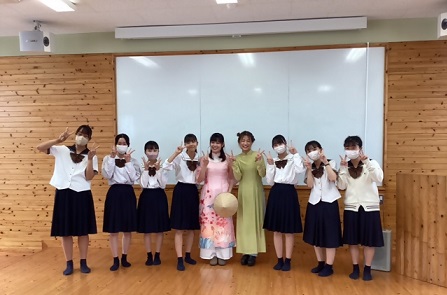

服飾デザイン科2・3年生の服飾文化の授業で、初めて「世界の民族衣装ファッションショー」を実施しました。

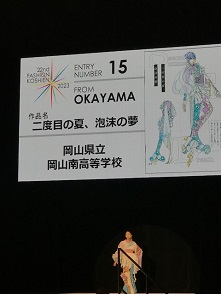

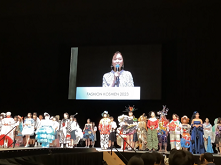

モデルとして民族衣装を披露してくださったのは、吉備国際大学 外国語学部の皆さん。留学生を含む20名が来校されました。5mもの布を美しくまとったスリランカのサリー、地域ごとに特徴のあるインドネシアのクバヤ、色鮮やかなベトナムのアオザイ、また、ミャンマーやインドの衣装が、ファッションショー形式で次々と登場しました。

交流会ではグループごとに、5カ国の衣装を間近で見て、細かい装飾やデザインの特徴、素材の手触りも知ることができました。留学生の方にとっては自国の文化を紹介でき、また普段交流のない高校生と触れ合う良い機会となったと言っていただきました。

服飾デザイン科のピンワークを選択者が、初めての課題として、ガンワークという壁面装飾を制作しました。基本の技法を学んだ後、ペアでサテン生地を選び、どのような作品にするかイメージを膨らませました。「プラネット」「シンデレラ」「ウエディングパーティー」など、テーマに沿った作品を丁寧に仕上げていきました。

服飾デザイン科のピンワークを選択者が、初めての課題として、ガンワークという壁面装飾を制作しました。基本の技法を学んだ後、ペアでサテン生地を選び、どのような作品にするかイメージを膨らませました。「プラネット」「シンデレラ」「ウエディングパーティー」など、テーマに沿った作品を丁寧に仕上げていきました。