少し暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になってまいりました。

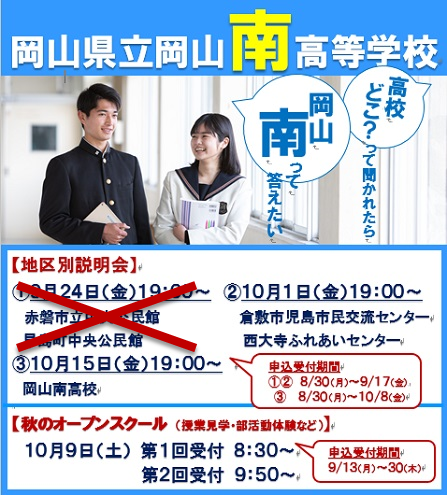

さて、中学生の皆さんの進路実現のご参考にしていただくため、南高では、秋のオープンスクールや地区別説明会を設けています。

地区別説明会のお申込みは、赤磐・早島・児島・西大寺会場が9月17日(金)まで。岡山南高校会場が10月8日(金)までとなっております。

なお、9月24日(金)に予定していた赤磐・早島会場は、コロナまん延防止措置適用のため、会場が閉館となり地区別説明会も中止となりました。ご予定いただいた皆様には、大変、申し訳ありません。

秋のオープンスクールは、9月13日(月)から、お申込み受付開始となります。

申込サイトは、本校HPトップ画面「TOPICS」から、アクセスできます。

是非、足をお運びください!