10月29日(土)に、服飾デザイン科1年生の全員が洋服2級検定を受検しました。

洋服2級は、洋服の構成と製作に関する知識・技術を習得し、3時間でブラウスを完成させる検定です。事前準備をしっかり行い、本番を迎えました。当日は、みんな落ち着いて、時間内に終えることができました。あとは、事後作業です。丁寧に行い、完成させましょう!!

10月29日(土)に、服飾デザイン科1年生の全員が洋服2級検定を受検しました。

洋服2級は、洋服の構成と製作に関する知識・技術を習得し、3時間でブラウスを完成させる検定です。事前準備をしっかり行い、本番を迎えました。当日は、みんな落ち着いて、時間内に終えることができました。あとは、事後作業です。丁寧に行い、完成させましょう!!

服飾デザイン科の1年生と2年生が合同で、倉敷ファッションフロンティア実行委員会主催の「繊博バーチャル繊維産地ツアー2022」に参加しました。

今回参加させていただいた企業は、「セロリー株式会社」です。

普段は入ることができない「ものづくりの現場」を疑似的に巡り、 岡山県の繊維産業の企画から製品づくりまで、幅広く学ぶことができました。また、職人の技とこだわり、 クリエイティブな産地の魅力をオンラインで体感することができました。

服飾デザイン科1・2年生が合同で行事を行うのは初めてです。最初は、緊張した雰囲気でしたが、先輩が頑張ってリードし、自己紹介・他己紹介を行いました。好きな食べ物、好きな有名人、昨夜の夜ご飯や最近ハマっているもの等々。あっという間に、和やか(賑やか?)な雰囲気に。

これからの服飾デザイン科のチームワークにも期待です!!

ピンワークの1作品目が完成しました!!

今回のテーマは『秋』です。1枚の布を思い思いに扱い、「今夜の主役」「秋の新酒」「秋桜(あきざくら) not 秋桜(コスモス)」「typhoon」など、秋を感じることができる作品が完成しました。

みんなの前での作品紹介・相互評価も4回目になります。発表スキルもぐんぐん上がっています。「伝わる」ためにはどうすべきか、内容の構成、姿勢、作品の見せ方などもしっかり考え、発表に向けての準備にも余念がありません。

配置についても、全体のバランスをみんなで考えて決めました。

作品を展示した廊下は、一気に「秋」を感じることができる空間になりました。

服飾デザイン科2年生は、中国デザイン専門学校の先生によるアパレルCADの講習会を受講しています。

2回目の今回は、フレアスカートの展開に挑戦しました。1年生の時には手描きでフレアスカートのパターンを引きましたが、CADを用いることで、あっという間に型紙を作成することができ、修正も非常に簡単でビックリ!!

今回学んだことを、自分たちに生かすだけでなく、後輩たちにも伝え、学びあいができればと思います。

本年度も、服飾デザイン科3年 課題研究「ディスプレイ研究」講座の選択者8名が、「カンコ–ショップ」(イオンモール岡山向かい)のショーウインドーをお借りして、ディスプレイの実践演習をさせていただきました。

今回の作品テーマは、「ハイライト」です。コロナ禍で新しい生活様式を強いられるなかで、懐かしい記憶を呼び戻し、新しい未来を創造させることができる作品となりました。

この実践演習の経験を活かして、12月卒業制作展では、一層印象深いディスプレイ作品を展示したいと思います。どうぞ皆さまお楽しみに!

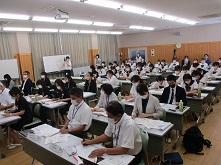

10月14日、本校を会場に「学校説明会」を開催いたしました。

遅い時間に多くの中学生、保護者の皆さまに足をお運びいただきました。ありがとうございました。

まずは、学校長よりご挨拶させていただき、その後は専門学科ごとに詳しい内容をご説明いたしました。また、各学科で制作された開発商品や作品も御覧いただきました。

進路選択のご参考にしていただければ幸いです。

服飾デザイン科2年生『産学連携実学体験プロジェクト-MPS-』では、今年度、下電観光バス・菅公学生服・ジャパンブルーと連携して「岡山県産デニムを用いたバスガイドの制服」の企画に取り組んでいます。

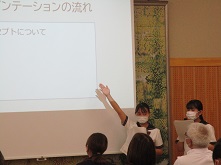

9月15日(木)には、下電観光バス5名、ジャパンブルー2名、菅公学生服7名、校長、副校長、教頭、家庭科主任の総勢18名の前で、チームごとのプレゼンテーションを行いました。

どの班も事前のリサーチに基づき、バス会社やデニムの魅力がしっかり伝わる企画となっていました。

また、プレゼン後の質疑応答では、「用いる生地の組成は?」、「お客様の視点はどこにあるのか?」など、具体的な質問もありましたが、自分たちの考えや思いを丁寧に答えることができていました。

8チームのうち3チームの企画が実物作成へと進みます。

今回選ばれたのは、次の3チームです。

2班:「過去と未来を繋ぐ制服」

5班:Memorial with me~一瞬と共に~

6班:~Forever~下電さんとJapan Blueさんを通じて愛される岡山の魅力造り

どのような制服が出来上がるか、どうぞご期待ください!

来年度、春から、女子制服が現在のスカートスタイルと合わせて、スラックススタイルも選択できるようになります!

現在「スラックス」と、それに合わせた「ベスト」のサンプルモニターを行っています!このスラックスデザインは、昨年度、服飾デザイン科「MPSプロジェクト」で、生徒が企画したデザインがベースになっています。防寒性や活動性を高め、多様性に配慮することを目的としています。

実際に着用しているモニター生徒からは、「授業や登下校中も動きやすい!」「ぜんぜん違和感ない!」と、大好評!

来春、どのデザインが導入されるのか、乞!ご期待!!

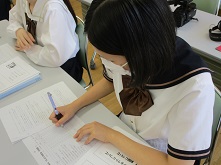

家庭学科1年生が食物検定4級を受検しました。基礎知識の筆記試験、計量の仕方ときゅうりの半月切りを行う実技試験に挑戦しました。きゅうりを切る練習は学校だけでなく、家庭でも繰り返し行いました。食物分野の検定は初めてということもあり、とても緊張しましたが、真剣に取り組むことができました。